Русская печь в доме

В последние 30-50 лет горожане начали приобретать дома в сельской местности. Во многих из них сохранились русские печи. Новые хозяева отзываются о них чаще всего отрицательно, и места много занимают, и толку от них якобы никакого… Одним словом, у печного шестка сошлись две цивилизации — традиционно-крестьянская и дачно-городская.

И стало видно, что для горожанина русская печь — пережиток прошлого. С ней нужно вновь подружиться — и она любовно согреет нас, порадует общением с живым огнем, создаст атмосферу неповторимого уюта многовековой истории.

- Как лечит русская печь

- История появления русской печи

- Русская печь в доме

- Изразцовые русские печи

Русская печь в деревенском быту

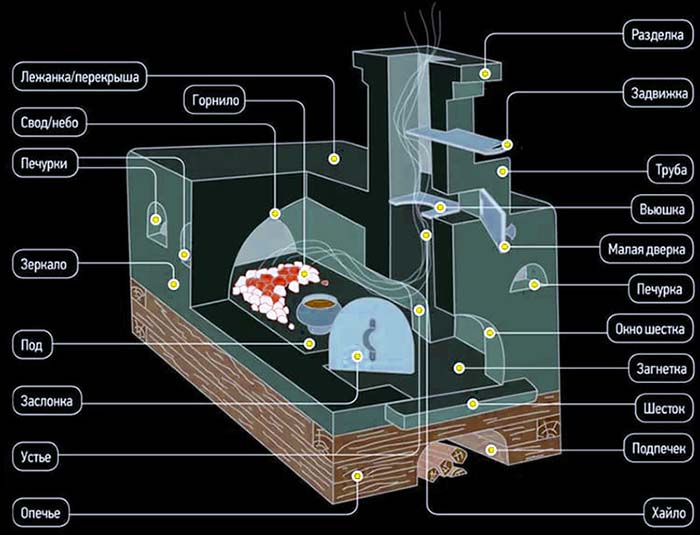

Устройство и конструкция русской печи

Устройство русской печи очень просто — проще может быть только обыкновенный костер. Собственно, это и есть костер, помещенный в специальную камеру — топливник, приподнятый над полом избы. Обслуживание печи осуществляется через единственное отверстие — устье. Поступление воздуха и удаление газообразных продуктов горения происходит свободным, вольным способом.

В отличие от всех других видов печей здесь высота дымовой трубы, более того, само ее наличие или отсутствие не оказывает на процесс никакого влияния. Русская печь не нуждается и в конвективной системе

Конструктивная простота русской печи сочетается с неисчерпаемой многофункциональностью, в чем с ней не может поспорить никакая другая.

- Подпечье — место, применяемое для просушки поленьев.

- Опечье — основание сооружения.

- Печурка — углубление впереди и вверху, улучшающее теплообмен. Она используется для сушки вещей.

- Горнило — представляет собой так называемую варочную камеру, в которой сжигается различное топливо, а в дальнейшем готовится пища. Арку камеры делают под наклоном к входу. Благодаря этому прогретый воздух держится наверху, нагревает лежанку и боковые стены печки.

- Заслонка — закрывает горнило.

- Шесток – особое отделение перед устьем, которое располагается перед горнилом. Боковые стенки устья называют щеками.

- Хайло — находится перед устьем над шестком. Представляет собой раструб, в который уходит дым в процессе функционирования печи. Из этой зоны дым попадает в трубу для выхода дыма.

- Под — дно горнила. Его строят под определённым уклоном к камере. Это делается для беспрепятственного прохода кухонных приборов внутрь. Поверхность пода должна быть гладкой.

- Перетрубье —представляет собой отдельную углубление, где собирается дым. Над ним проходит труба для выхода дыма.

- Вьюшка — пластинка из чугуна с отверстием, которое закрывается крышкой. Располагается в дымоходе. Благодаря ей и задвижке, можно контролировать тягу.

- Лежанка — зона, где можно расположиться для отдыха. Она находится с обратной стороны дымоотвода. В процессе растопки печки это место начинает быстро нагреваться.

Полный словарь печника

Проекты русских печей для кладки

В каждом доме русская печь была немножко не такая, как в соседнем. Они отличались формой и устройством кожуха, формой и размером устья, количеством печурок, расположением задвижек, размерами, наличием или отсутствием подтопка. О привлекательности внешнего облика печи заботились, пожалуй, не меньше, чем о нарядности одежды и бытовой утвари, хранившейся в доме.

Проект русской печи для выпечки хлеба

Стоимость кладки русской печи

Принцип работы русской печи

- Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.

- Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.

- Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.

- Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Русская печь создает в помещении и наилучшие санитарно-гигиенические условия, так как ее работа сопровождается прекрасной вентиляцией, чего не скажешь о прочих отопительно-варочных устройствах, которые приходится оборудовать специальными вентиляционными системами.

| Как я сложил русскую печь в доме своими руками |

Обряды, приметы и русский фольклор связанные с печкой

Оказывается, печка играла важную роль в знаменательных событиях русского народа:

– уезжая в долгие опасные путешествия или в город на заработки, нужно было обязательно заглянуть внутрь печи, это обеспечивало благополучное возвращение домой [6];

– сваты, зайдя в дом, первым делом крестились на иконы, а затем прикладывали руки к печи. Это символизировало приобщение через печь чужих людей к семье [1];

– выселяясь из родительского гнезда, молодые брали с собой горящие угли. Это, по верованиям наших предков, сохранит родственные связи [11];

– если человека приглашали поспать на печи в чужом доме, то он становился «своим».

Приметы:

– родившегося на печи ребенка ожидает долгая и счастливая жизнь;

– если дрова в печи горят с треском – будет мороз, а если с гудящим шумом – жди бурана;

– дрова горят вяло или гаснут – в ближайшие дни наступит оттепель;

– дрова в печи хорошо разгораются и горят с легким потрескиванием, а дым из трубы поднимается вверх – верный признак солнечного и безветренного дня;

– дым выгибается коромыслом и стелется по земле – подтверждение предстоящего ненастья

- Русская печь в доме

- Русская печь из кирпича

- Барбекю с русской печкой в беседке

- Русская печь для выпечки хлеба своими руками

- Русская печь с камином

Печь – это традиционное устройство для отопления помещения и приготовления пищи, безраздельно применявшееся на протяжении столетий почти во всех уголках мира. Русская печь по своим свойствам обогревать дом при небольшом количестве дров, сохранять долгое время тепло, по количеству функций — самая лучшая в мире, это всеми признано.

Печь очень любили, к каждому празднику её белила и часто расписывали причудливыми узорами. Много ласковых слов слышала русская печь в доме, о ней складывали пословицы и поговорки, о ней загадывали загадки и складывали частушки. Печь в русских сказках часто была одной из героинь, которая всегда была справедливая и заботливая.

В настоящее время открыт музей русской печке, который находится в 3-х этажной (самой большой в мире) печи, специально построенной в Калужской области.

В современных домах сегодня не часто строят настоящие русские печи. Жаль, что истинно русские печи постепенно уходят из культуры нашего народа. Отчасти это объясняется тем, что намного легче отапливать дом газом. Однако те, кто хоть раз попробовал еду из русской печки стараются такую же построить в своих домах, но оформляют её по-современному. А те, кто живет в многоквартирных домах, и поставить печь не могут, приобретают камины. Они как частичка русской печи дарят людям тепло и уют в доме.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

- Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.

- В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.

- Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.

- Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.

- Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.

- Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

- подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;

- холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;

- шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;

- пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.

- горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;

- щеки – передней стенки горнила;

- устья печи – отверстия между щеками;

- перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;

- вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;

- лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

- Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.

- Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.

- Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.

- Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.

- Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.

- Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.

- Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.

- Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.

- Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Принцип работы печи

Механизм действия такого устройства довольно простой. Воздух передвигается не только под действием естественной тяги, создаваемой дымоотводом, но и благодаря особенностям процесса горения топлива. Холодный воздух извне проходит в устье и встречается с массой дыма, идущего ему навстречу. Встречаясь, они не соприкасаются и не смешиваются — воздух идёт поверху, дым — понизу. Встретившись в загнетке и устье, массы воздуха обмениваются друг с другом теплом, и происходит естественный газовоздушный теплообмен.

СПРАВКА! Тем, кто желает построить печку, нужно знать, как она функционирует. Прогретый воздух проникает в зону горения, а дымовые газы покидают её сверху через топку. Выходят через устье и хайло, а затем в трубу дымохода. Происходит это, конечно, не мгновенно. Элементы сгорания делают пару кругов внутри пространства топливника и окончательно догорают. При этом они отдают тепло поверхности печки. Это происходит потому, что камера построена под углом и в ней есть порожек.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Подготовка к строительству

Инструменты для печных работ

1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

| Элемент печи | Материал |

| Кладка печи и дымохода | · кирпич глиняный |

| Под и свод (футеровка) | · тугоплавкий кирпич · огнеупорный кирпич |

| Облицовка | · штукатурка · изразцы · натуральный камень |

| Огнезащитная изоляция | · кирпич глиняный · асбестовый картон · асбестоцементные теплоизоляционные плиты · минераловатные плиты и др. |

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

| Вид кирпича | Раствор |

| Глиняный кирпич | глинопесчаный |

| Тугоплавкий кирпич | тугоплавкая глина и песок |

| Огнеупорный кирпич | огнеупорная глина и шамотный порошок |

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

- Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.

- Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.

- При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.

- Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из неё можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной». Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами. Если шарик рассыпался ещё раньше — раствор слишком «тощий». Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный. В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Как замешать глиняный раствор

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м3 раствора. Соответственно, берётся нужное количество ингредиентов в соотношении, уканном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объёма взятой глины. Например: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3 воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придётся запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом

Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи. Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны

Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков. Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем. Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор. Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.

Колосниковая решетка

Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором. При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов. Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде. Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

- Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)

М 150

- Шамотный (огнеупорный) кирпич.

- Кладочный раствор (песок, красная печная глина).

- Материал для фундамента (цемент, графий, песок).

- Рубероид.

- Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.

- Доски для создания опалубки.

- Армирующая сетка.

- Колосниковая решетка.

- Варочная поверхность (плита).

- Зольник и дверца зольника (поддувала).

- Топочная дверца.

- Дымоходная вьюшка.

- Задвижка дымоходного канала.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

- Строительный уровень.

- Совковая лопата.

- Строительный маркер.

- Измерительная лента (рулетка).

- Строительный отвес.

- Угломер.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Пошаговое руководство по кладке

Любое строительство начинается с создания фундамента.

Фундамент для русской печи

Устройство печи предполагает обязательное наличие этого элемента. Заливается он в большинстве случаев из бетона, поскольку сооружение очень тяжелое и требует капитального основания.

Основное внимание должно быть направлено на следующий аспект: фундамент должен быть выложен ровно, без пустот и перекосов. От этого зависит дальнейшая эксплуатация всей конструкции.

Выкладывается основание отдельно от фундамента дома, зазор между ними следует засыпать песком. Сверху уровень фундамента выдерживается на расстоянии около 15 сантиметров от уровня полов.

Обязательно создание гидроизоляции. В качестве изоляционного материала используется рубероид в два слоя. Устанавливается она в то время, когда готов первый слой кладки.

Изготовление кладочного раствора

Для печных работ, следует готовить специальный кладочный раствор, который существенно отличается от обычного. Приготовить его можно самостоятельно.

Подобрать его нужно в соответствии с выбранным материалом:

- Для полнотелого кирпича должен применяться глинопесчаный раствор (глина + песок, соотношение 1:2). Этот раствор может применяться и для облицовки фасада печи керамической плиткой;

- Тугоплавкий кирпич требует использования раствора из тугоплавкой глины с песком;

- Кирпичные трубы дымохода прокладываются цементно-песчаным раствором;

- Шамотный кирпич используется с раствором из огнеупорной глины с добавлением шамотного порошка.

Необходимо добиться идеального состояния глиняного раствора.

Проверить его можно следующими способами:

- Скатать тонкий жгут, а затем попробовать согнуть его. Радиус сгиба должен быть минимальный, это позволит убедиться, что раствор хороший;

- Можно сделать из раствора шарик и положить его между двумя дощечками. В идеале, он должен пойти трещинками, когда сожмется примерно на треть. Если он трескается раньше, то раствор излишне жидкий, как говорится, «тощий». Если он рассыпается после того, как смялся наполовину, это говорит о жирности раствора.

Печная кладка

Основное требование к кладке – максимальная герметичность. Этого позволит добиться минимальных размеров швов. Кирпичи стоит выбирать только ровные, без трещин и сколов.

Существует несколько способов кладки:

- В кирпич – стена получается толщиной во всю длину кирпича.

- В полкирпича – материал укладывается плашмя.

- В четверть – изделия кладутся на ребро.

Для перевязки используются методы ложковой и тычковой кладки.

Если для устройства печи применяется керамический кирпич, его следует перед работой вымачивать в воде.

При проведение работ, нужно своевременно убирать остатки смеси между кирпичами. Обмазывать глиной внутренние стенки нельзя.

Как правило, для сооружения печей используются два вида кладки: наружные стены создаются в кирпич, а внутренние – в полкирпича.

Кладка порядовок

Основное внимание стоит уделить именно созданию порядной кладки. Начинается она с устройства первого ряда, который желательно создавать из пережженного кирпича. Кирпичи для создания углов первого ряда следует обрезать на ¼ длины изделия. Для этого необходима болгарка или алмазная пилка.

При этой кладке стоит соблюдать правила:

- Проверять горизонтальность кладки обязательно на каждом этапе работ. Для этого используется уровень и правило.

- Сначала закладываются угловые кирпичи, выравниваются. Затем ставятся остальные элементы.

- Необходимо следить, чтобы высота второго ряда совпадала с уровнем пола.

Стенки формируются строго созданной схеме и чертежам. Закладываются прочистки, формируется зольник.

На 3 ряду, необходимо создать проемы для поддувала и прочистки. 5 ряд включает установку решетку колосника малой топки. Топливная часть выделывается изнутри огнеупорным кирпичом без применения раствора.

На 7 ряду идет установка решетки для топки плиты. Закрепление дверец и топливников производится с применением закаленной проволоки. Своды топливной части смыкаются в десятом ряду, а каналы дымохода остаются открытыми, выходя в горнило.

С 12 ряда начинается создание передней стенки горнила и боковин плиты, уже можно установить заслонку. Одновременно формируется низ дымохода. Далее продолжают формироваться стенки печи: свод горнила постепенно сужается, а канал дымохода расширяется. Следует укрепить заднюю стенку стальной стяжкой.

Дымоход

Начинается формирование дымохода на 2-4 ряду, где создается поддувало и место для чистки. Задвижка устанавливается после перекрытия примерно на 25-27 рядах, с небольшим уклоном внутрь трубы, чтобы попадающая влага не оказалась на поверхности кладки.

При выкладке дымовой трубы, стоит помнить, что по высоте она должна заканчиваться на расстоянии не менее 70 сантиметров от уровня кровли. На внутренней части крыши следует ориентировочно отметить контур проема для трубы, при этом он должен быть больше по периметру на пару сантиметров. Со стороны крыши вырезается болгаркой отверстие.

После того, как труба вышла над уровнем кровли на 10 сантиметров, необходимо выстраивать выдру. Это сооружение над кровлей, которая продолжает часть дымохода, выведенного наружу. Она чуть шире, чем нижняя часть и закрывает отверстие.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

- При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.

- Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.

- Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.

- После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.

- Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.